Kamis, 02 Desember 2010

Rabu, 24 Maret 2010

Teater

Tubuh Tanpa Sejarah

12.12.2009 14:23:41 WIB

Oleh CONIE SEMA*

Teater dan aku tiba-tiba dikejutkan narasi media membludak masuk ke rumahku. Ia melangkah setiap tapak ratusan kilometer jauhnya. Namun tubuh besar tersebut melenggang tanpa ada kesulitan memasuki ruang demi ruang rumahku. Hingga ada bersama di atas tempat tidur kami...

Gambaran bahasa di atas adalah salah satu peristiwa paradoks yang secara alamiah beradaptasi menjadi hal biasa. Dapat diterima kehadirannya. Ketika peristiwa tersebut berlangsung aku melihat banyak tubuh pecah melahirkan ribuan tubuh bersama peristiwa yang melatarinya. Teater menjadi sosok yang hilang dari keagungan karakter. Seluruh tokoh tidak lagi memperbincangkan persoalan menjadi dirinya atau orang lain.

Meta bahasa bersama tubuh yang esensial lalu lalang dengan penandaan nilai budaya, tradisi, bahkan tuhan. Seakan hendak mengatakan realitas sejarah ibu dan anak. Seperti kegelisahan mengucapkan kembali 100 tahun bersama ibu dan abjad turunannya.

Adakah yang ganjil ketika teater menghitung satu persatu bahasa dan beragam teks lainnya, dari panggung pertunjukan (peformance art), apabila mampu menghibur, berempati dan lain-lain. Atau sebaliknya, membosankan, norak, mengada-ada dan umpatan lainnya. Standarisasi itu yang mengesankan aku menjadi "lain" ketika melihat tubuh secara visual menjadi sosok lain yang melepaskan hitungan matematika atau persoalan ibu dan anak. Sehingga aku harus mencari pengucapan lain dari fenomena narasi media yang setiap hari masuk ke rumah, tanpa ukuran tubuh yang jelas.

Aku membaca rumahku, setelah 100 tahun menutup pintu ibu. Kalimat pendek itulah yang muncul sebagai siasat untuk tetap bertahan dalam ruang-ruang yang sangat disibukkan oleh peristiwa penandaan. Aku seakan berteriak mengajak orang-orang kampungku untuk memecah tubuhnya menjadi pribadi-pribadi yang tak muncul sebelumnya. Berat memang! tetapi setidaknya ada kegelisahan baru yang melahirkan sebuah peristiwa teater. Meski akan menjumpai kesepian baru.

Mungkin saja, tubuh teater kita hari ini bukan tubuh yang teratur atau liar, seperti teks Teater Garasi atau Tetas. Kita bukanlah tubuh yang dinyatakan atau menyatakan. Tubuh itu tak pernah ada, jika sesekali dia mampir ke ruang kita, itu pun hanya pernyataan teks sebagai isyarat kecemasan atau tanda bahaya. Stanislavski ada dalam tubuh yang dinyatakan. sehingga teater hanya sebatas sekolah dan masjid. Ruang lain menjadi sepi tak terisi...potlot berusaha hadir dalam ruang kesepian itu. Menjadi tubuh baru yang bebas bergerak dan membentuk ribuan ruang dengan ribuan tubuh yang berbeda, seperti hendak mendeklarasikan kematian bahasa dan sejarah dirinya, setiap hari. hahahaha...!

*) Jurnalis dan pekerja seni

Foto: www.solopos.com

Sabtu, 20 Maret 2010

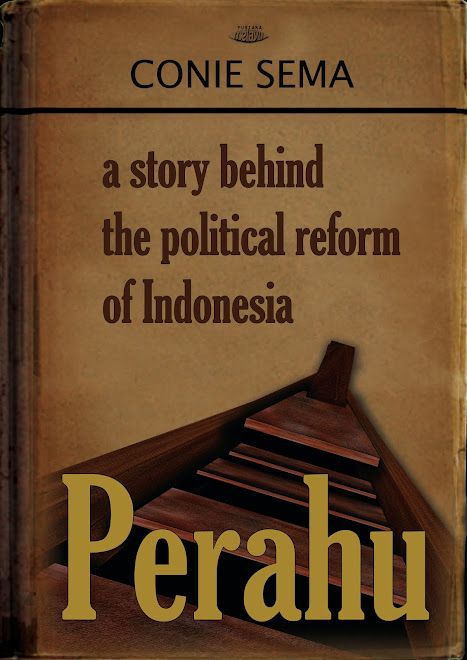

Portofolio

Catatan Conie Sema

Aku kembali membaca rumahku.

Setelah 100 tahun menutup pintu ibu...

Portofolio dalam ruang pribadi seseorang tidak sekedar sekumpulan informasi pribadi. Atau catatan dan dokumentasi atas pencapaian prestasi dalam parameter tertentu. Peristiwa penting bahkan teramat penting, kadangkala memprasastikan sejarah hidup dirinya sehingga begitu getir, erotik dan selebrasi.

Banyak sumber portofolio sejarah, jika kita mengumpulkan kembali serpihan ingatan masa kecil, 50 tahun lalu. Seperti pengalaman tragis masa poskolonial, ketika kita hendak menuju Indonesia menjadi sebuah negara, atau sering disebut proses “menjadi Indonesia”. Memoar hidup masa itu penuh dengan coretan hitam, penaklukan dan kekuasaan. Penindasan, penghinaan, dendam, kekalahan, dan gemuruh perang.

Kegetiran dan tragedi hadir dalam ruang refleksi kita. Menjadi gumpalan energi untuk berpikir dan meluapkan kreativitas, bahkan melawan untuk memerdekakan diri kita. Begitu banyak syair mengungkapkan kritik, sikap pribadi, dan ketegasan untuk menolak segala bentuk penindasan masa poskolonial tersebut.

Namun kadangkala kita tidak jujur mengakui bahwa kita dan masa lalu bangsa kita banyak tumbuh dari kebohongan. Kita merasa selesai merumuskan Indonesia setelah menuliskan manuskrip negara bernama Indonesia dari selembar teks, yang hanya disaksikan dan dihadiri segelintir anak-anak bangsa. Kegetiran tersebut bisa saja menjadi ruang teks kita untuk membaca dan menuliskan kembali tragedi sekitar kita ketika banyak orang merasa tidak meyakini Indonesia. Atau ada upaya untuk melepaskan teks dirinya dari sebuah kolektifitas yang integratif. Fenomena tersebut sering menjadi kegetiran yang ‘berpihak’ atau penisbihkan teks-teks kolektif atau kebangsaan sebelumnya.

Dalam wilayah kontestasi karya, banyak peristiwa atau fakta yang kita manipulir di ruang informasi publik. Kamuflase-kamuflase itu sebetulnya dilakukan hanya sebatas pertimbangan kebutuhan tertentu, yang tanpa kita sadari telah membunuh kreativitas dan proses mengukuhkan eksistensi berpikir. Berpuluh-puluh tahun kita dihadapkan kontestasi karya, sastra misalnya, selalu dijejali subjek-subjek kepentingan. Ironisnya, kepentingan tersebut di luar imajinasi dan inspirasi pribadi. Bagaimana mungkin kita dapat menjadi tubuh sastra yang merdeka? Seperti ironi yang ditulis Dimas Agoes Pelaz berikut,

Pidato Sang Raja di Negeri Antah Berantah

Wahai rakyatku,

Mengakhiri masa tugas yang berlalu penuh suka dan duka

Ingin kusampaikan pesan bersayap tanda agar kau mengerti

Bahwa lima abad kepemimpinan di negeri ini tak sedetikpun

Terlampaui tanpa haru biru. Centang prenang berbagai persoalan

Selesai anlogika, bahkan virus logika jungkir balik telah mewabah

Merasuk kesegenap pembuluh darah

Wahai rakyatku,

Masa-masa saling ingat mengingatkan telah kusulap

Parade para beo

Barisan bebek

Konvoi kambing congek

Wek wek wek

Wek wek wek

Wek wek wek

Prosesi sarat kehidupan para pengawal demokrasi

Berubah sepasukan robot tanpa hati

Remote dipegang para saudagar yang duduk ongkang ongkang

Hari-harinya menghitung laba bagai sang baba

Tanpa bekerja selain merampok uang negara

Nyanyian petani

Dendang buruh

Serenada mahasiswa

Semuanya mati suri

- yang tinggal hanya segelintir, ya segelintir saja -

Kangkungkang serambi dik

Aksi kang tunggu dulu dik

Kangkungkang serambi dik

Palembang, 1991

Begitulah suasana puisi-puisi kontekstual yang digambarkan Dimas Agoes Pelaz, mendekati masa akhir kekuasaan Orde Baru. Puisi tersebut seperti hendak menjelaskan teks parlementariat sastra atau sastra jalanan yang belum tervisualisasi dalam bentuk verbal sebuah gerakan massa atau gerumunan aksi jalanan. Perlawanan lebih banyak dilakukan dalam bentuk wacana dan diskusi kritis, di kalangan seniman atau sastrawan.

Kegetiran tersebut tidaklah sesuatu yang fragmented tetapi ada hal yang strategis diperjuangkan. Seperti kegelisahan akan sentiment-sentimen ideologis sebuah gerakan, yang secara komunal ikut menginspirasi perlawanan teks karya sastra. Hal ini seperti potret akhir siklus revolusi anti imperialis, yang kemudian dijadikan oleh kaum kiri menjadi gerakan bersama melawan neo-liberalis. Kontestasi sastra muncul dalam kejutan-kejutan tragis, memprioritaskan ruang ruang kebebasan untuk membangun aliansi teks yang lebih lebar dengan pilihan kata begitu selebrasi dan provokatif.

Melihat Indonesia 50 tahun lalu, kita dapat menyiapakan portofolio perjalanan politik dan sistem demokrasi kita pasca Dekrit 5 Juli tahun 1959 lalu, setelah Presiden Soekarno mengubur sistem parlementarian atau demokrasi parlementer, ke sistem presidential dengan Demokrasi Terpimpin. Yang kemudian dirubah lagi menjadi Demokrasi Pancasila oleh Soeharto. Nah, hari ini, 50 tahun lalu, setelah melewati frasa reformasi, demokrasi kita justeru direbut oleh elit oligarki. Hanya mempertemukan kepentingan-kepentingan jangka pendek yang bersifat individual, pragmatis, bahkan oportunis.

50 tahun lalu, tragedi dan kegetiran menjadi luka sejarah yang tak pernah mau sembuh. Kebodohan dan kemiskinan masih menyelimuti jutaan orang. Bagaimana mungkin karya-karya sastra akan menyepakati sebuah Indonesia, ketika berganti pemimpin luka-luka tersebut tak juga berakhir. Bahkan menjadi alat kampanye politik untuk merebut simpati rakyat. Dan lihatlah hasil pemilu yang menghabiskan trilyunan uang negara. Tidak lebih sebatas prosesi politik dan bagi-bagi kekuasaan para elit di negeri ini.

Menulis Neo Orba?

Pasca reformasi, setelah robohnya pemerintahan Orde Baru, kita mengalami kegamangan memilih sikap bersastra. Isu-isu demokrasi dan desentralisasi masa euphoria tersebut hanya berhasil mengkontestasi karya sastra sebagai luapan dendam dan kemarahan yang bertulang-ulang terhadap rezim Soeharto. Semua orang marah. Semua orang tiba-tiba menjadi pemberani dan heroik. Semua orang berteriak tentang konstitusi, amandemen berbagai aturan pemerintahan dan negara.

Indonesia betul-betul kebingungan mengenali kembali dirinya di tengah kejutan-kejutan heroik tersebut. Hiruk pikuk situasi politik dengan tumbuhnya puluhan partai dalam sekejap membelah menjadi pribadi-pribadi yang gamang. Jutaan orang panik. Mereka bingung mencari ibu dan bapak bangsa yang sebenar-benarnya. Selalu saja dibohongi. Selalu saja ditipu.

Pandangan skeptis tersebut sebagai fakta dari rentetan peristiwa yang telah dan sedang berlangsung hingga saat ini. Saya teringat Dimas Agoes Pelaz ketika kami bersama-sama berteriak dari rumah susun lantai 2 Blok 36, beberapa waktu silam, sebelum Orba dan Soeharto turun tahta. Saya, Dimas dan kawan-kawan lainnya seperti orang gila. Kami berteriak dan memukul-mukul dinding batako, menulis sajak, menulis apa saja, sebagai kegelisahan atas ketertindasan kami oleh sistem kekuasaan otoriter tersebut. Terus berteriak, hingga lapar dan kemiskinan sudah tak kami rasakan lagi.

Ternyata kemiskinan tidak membuat bodoh. Kemiskinan menjadi inspirasi melahirkan karya-karya tulisan yang menggugat, melawan rezim kekuasaan. Beruntunglah masa itu kami tidak ikut diculik militer. Sehingga tidak ikut-ikutan, seperti mereka sekarang ini, merapat ke lingkaran kekuasaan. Apakah kita masih setia berjaga di garis pinggiran. Garis yang selalu diyakini lebih tepat untuk berjaga dan mengawasi Indonesia.

50 tahun usia Dimas. Kita mulai menghitung kalender di ruang kerja. Setiap hari. Mengapa banyak kawan tiba-tiba meragukan Indonesia sekarang ini. Meragukan pemimpin sekarang ini. Era telah berubah. Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat. Memang ada perubahan dalam konteks reformasi politik. Tetapi dari struktur geo-politik dan kebijakan ekonomi, Indonesia masih setia menjadi boneka-boneka neo liberalisme, yang menjalankan kepentingan global AS. Persis seperti Soeharto yang selalu melayani resep IMF dan World Bank.

Pemimpin terpilih pada pemilu lalu, seperti ingin menjelmakan kembali praktek Orde Baru dalam latar Indonesia, yang sudah relatif berubah menjadi negara liberal. Mereka beranggapan ekonomi akan optimal, jika dan hanya jika lalu-lintas barang atau jasa atau modal tidak dikontrol oleh regulasi apapun. Optimalisasi itu hanya akan terjadi bila digerakkan oleh konsep ’Homo Economics’, yaitu barang atau jasa atau modal dimiliki dan dikuasai oleh orang-perorang yang akan menggerakkannya untuk tujuan akumulasi laba pribadi sebesar-besarnya, sehingga ”Private Property” pun menjadi absolut tanpa tanggung-jawab peran sosial apapun juga termasuk negara. Dan keserakahan pun dimaklumkan sebagai sesuatu yang baik.

Orde Baru dan Neo Orde Baru nyaris sama saja, keduanya menggerakkan kebijakan privatisasi dan penjualan aset sektor pelayanan publik kepada swasta. Sektor-sektor publik seperti yang ditangani pemerintah lewat BUMN-BUMN pun diserahkan sepenuhnya kepada kekuasaan pasar. Negara tidak untuk menjamin kesejahteraan umum, memberikan bantuan kepada mereka yang tidak produktif dengan alasan apa pun. Mereka melakukan pemotongan subsidi. Juga beban pengeluaran sosial dan tunjangan kesejahteraan.

Buku “Gado-Gado 50 Tahun” Dimas Agus Pelaz, merupakan serpihan peristiwa yang dijalaninya dari Orba hingga menuju Neo Orba. Mungkin ada renungan lebih reflektif untuk melahirkan karya-karya baru, sebagaimana ketika saya mengenal profil lelaki asal Muntilan ini, selama belasan tahun di Palembang, hingga bermigrasi ke kota Jambi sekarang ini.

Betul, kita semakin tua. Hanya beberapa lembar portofolio yang mungkin sempat dicatatkan dalam perjalanan dan perjuangan hidup. Portofolio tersebut kelak bisa membuat kita tertawa atau menangis. Menulis kekalahan dan kemenangan. Atau bisa saja menjadi pemuas hati untuk melepaskan romantisme waktu, dan kegenitan masa lalu. Atau jadi syair kematian dalam sejarah.

Jika tak malu dibilang berkontemplasi, maka setengah abad adalah waktu yang cukup bagi semua orang melihat dirinya, menjaga dirinya, menjaga persahabatan, keluarga dan lingkungan hidup sekitarnya. Karena sudah tak ada waktu lagi kita untuk segera menandai identitas siapa kita. Mengumpulkan kembali penandaan yang berserakan. Atas nama identitas, “in the name of identity.” Dan bagimu, saya tuliskan sebuah narasi pendek:

Aku kembali membaca rumahku.

Setelah 100 tahun menutup pintu ibu...

Portofolio dalam ruang pribadi seseorang tidak sekedar sekumpulan informasi pribadi. Atau catatan dan dokumentasi atas pencapaian prestasi dalam parameter tertentu. Peristiwa penting bahkan teramat penting, kadangkala memprasastikan sejarah hidup dirinya sehingga begitu getir, erotik dan selebrasi.

Banyak sumber portofolio sejarah, jika kita mengumpulkan kembali serpihan ingatan masa kecil, 50 tahun lalu. Seperti pengalaman tragis masa poskolonial, ketika kita hendak menuju Indonesia menjadi sebuah negara, atau sering disebut proses “menjadi Indonesia”. Memoar hidup masa itu penuh dengan coretan hitam, penaklukan dan kekuasaan. Penindasan, penghinaan, dendam, kekalahan, dan gemuruh perang.

Kegetiran dan tragedi hadir dalam ruang refleksi kita. Menjadi gumpalan energi untuk berpikir dan meluapkan kreativitas, bahkan melawan untuk memerdekakan diri kita. Begitu banyak syair mengungkapkan kritik, sikap pribadi, dan ketegasan untuk menolak segala bentuk penindasan masa poskolonial tersebut.

Namun kadangkala kita tidak jujur mengakui bahwa kita dan masa lalu bangsa kita banyak tumbuh dari kebohongan. Kita merasa selesai merumuskan Indonesia setelah menuliskan manuskrip negara bernama Indonesia dari selembar teks, yang hanya disaksikan dan dihadiri segelintir anak-anak bangsa. Kegetiran tersebut bisa saja menjadi ruang teks kita untuk membaca dan menuliskan kembali tragedi sekitar kita ketika banyak orang merasa tidak meyakini Indonesia. Atau ada upaya untuk melepaskan teks dirinya dari sebuah kolektifitas yang integratif. Fenomena tersebut sering menjadi kegetiran yang ‘berpihak’ atau penisbihkan teks-teks kolektif atau kebangsaan sebelumnya.

Dalam wilayah kontestasi karya, banyak peristiwa atau fakta yang kita manipulir di ruang informasi publik. Kamuflase-kamuflase itu sebetulnya dilakukan hanya sebatas pertimbangan kebutuhan tertentu, yang tanpa kita sadari telah membunuh kreativitas dan proses mengukuhkan eksistensi berpikir. Berpuluh-puluh tahun kita dihadapkan kontestasi karya, sastra misalnya, selalu dijejali subjek-subjek kepentingan. Ironisnya, kepentingan tersebut di luar imajinasi dan inspirasi pribadi. Bagaimana mungkin kita dapat menjadi tubuh sastra yang merdeka? Seperti ironi yang ditulis Dimas Agoes Pelaz berikut,

Pidato Sang Raja di Negeri Antah Berantah

Wahai rakyatku,

Mengakhiri masa tugas yang berlalu penuh suka dan duka

Ingin kusampaikan pesan bersayap tanda agar kau mengerti

Bahwa lima abad kepemimpinan di negeri ini tak sedetikpun

Terlampaui tanpa haru biru. Centang prenang berbagai persoalan

Selesai anlogika, bahkan virus logika jungkir balik telah mewabah

Merasuk kesegenap pembuluh darah

Wahai rakyatku,

Masa-masa saling ingat mengingatkan telah kusulap

Parade para beo

Barisan bebek

Konvoi kambing congek

Wek wek wek

Wek wek wek

Wek wek wek

Prosesi sarat kehidupan para pengawal demokrasi

Berubah sepasukan robot tanpa hati

Remote dipegang para saudagar yang duduk ongkang ongkang

Hari-harinya menghitung laba bagai sang baba

Tanpa bekerja selain merampok uang negara

Nyanyian petani

Dendang buruh

Serenada mahasiswa

Semuanya mati suri

- yang tinggal hanya segelintir, ya segelintir saja -

Kangkungkang serambi dik

Aksi kang tunggu dulu dik

Kangkungkang serambi dik

Palembang, 1991

Begitulah suasana puisi-puisi kontekstual yang digambarkan Dimas Agoes Pelaz, mendekati masa akhir kekuasaan Orde Baru. Puisi tersebut seperti hendak menjelaskan teks parlementariat sastra atau sastra jalanan yang belum tervisualisasi dalam bentuk verbal sebuah gerakan massa atau gerumunan aksi jalanan. Perlawanan lebih banyak dilakukan dalam bentuk wacana dan diskusi kritis, di kalangan seniman atau sastrawan.

Kegetiran tersebut tidaklah sesuatu yang fragmented tetapi ada hal yang strategis diperjuangkan. Seperti kegelisahan akan sentiment-sentimen ideologis sebuah gerakan, yang secara komunal ikut menginspirasi perlawanan teks karya sastra. Hal ini seperti potret akhir siklus revolusi anti imperialis, yang kemudian dijadikan oleh kaum kiri menjadi gerakan bersama melawan neo-liberalis. Kontestasi sastra muncul dalam kejutan-kejutan tragis, memprioritaskan ruang ruang kebebasan untuk membangun aliansi teks yang lebih lebar dengan pilihan kata begitu selebrasi dan provokatif.

Melihat Indonesia 50 tahun lalu, kita dapat menyiapakan portofolio perjalanan politik dan sistem demokrasi kita pasca Dekrit 5 Juli tahun 1959 lalu, setelah Presiden Soekarno mengubur sistem parlementarian atau demokrasi parlementer, ke sistem presidential dengan Demokrasi Terpimpin. Yang kemudian dirubah lagi menjadi Demokrasi Pancasila oleh Soeharto. Nah, hari ini, 50 tahun lalu, setelah melewati frasa reformasi, demokrasi kita justeru direbut oleh elit oligarki. Hanya mempertemukan kepentingan-kepentingan jangka pendek yang bersifat individual, pragmatis, bahkan oportunis.

50 tahun lalu, tragedi dan kegetiran menjadi luka sejarah yang tak pernah mau sembuh. Kebodohan dan kemiskinan masih menyelimuti jutaan orang. Bagaimana mungkin karya-karya sastra akan menyepakati sebuah Indonesia, ketika berganti pemimpin luka-luka tersebut tak juga berakhir. Bahkan menjadi alat kampanye politik untuk merebut simpati rakyat. Dan lihatlah hasil pemilu yang menghabiskan trilyunan uang negara. Tidak lebih sebatas prosesi politik dan bagi-bagi kekuasaan para elit di negeri ini.

Menulis Neo Orba?

Pasca reformasi, setelah robohnya pemerintahan Orde Baru, kita mengalami kegamangan memilih sikap bersastra. Isu-isu demokrasi dan desentralisasi masa euphoria tersebut hanya berhasil mengkontestasi karya sastra sebagai luapan dendam dan kemarahan yang bertulang-ulang terhadap rezim Soeharto. Semua orang marah. Semua orang tiba-tiba menjadi pemberani dan heroik. Semua orang berteriak tentang konstitusi, amandemen berbagai aturan pemerintahan dan negara.

Indonesia betul-betul kebingungan mengenali kembali dirinya di tengah kejutan-kejutan heroik tersebut. Hiruk pikuk situasi politik dengan tumbuhnya puluhan partai dalam sekejap membelah menjadi pribadi-pribadi yang gamang. Jutaan orang panik. Mereka bingung mencari ibu dan bapak bangsa yang sebenar-benarnya. Selalu saja dibohongi. Selalu saja ditipu.

Pandangan skeptis tersebut sebagai fakta dari rentetan peristiwa yang telah dan sedang berlangsung hingga saat ini. Saya teringat Dimas Agoes Pelaz ketika kami bersama-sama berteriak dari rumah susun lantai 2 Blok 36, beberapa waktu silam, sebelum Orba dan Soeharto turun tahta. Saya, Dimas dan kawan-kawan lainnya seperti orang gila. Kami berteriak dan memukul-mukul dinding batako, menulis sajak, menulis apa saja, sebagai kegelisahan atas ketertindasan kami oleh sistem kekuasaan otoriter tersebut. Terus berteriak, hingga lapar dan kemiskinan sudah tak kami rasakan lagi.

Ternyata kemiskinan tidak membuat bodoh. Kemiskinan menjadi inspirasi melahirkan karya-karya tulisan yang menggugat, melawan rezim kekuasaan. Beruntunglah masa itu kami tidak ikut diculik militer. Sehingga tidak ikut-ikutan, seperti mereka sekarang ini, merapat ke lingkaran kekuasaan. Apakah kita masih setia berjaga di garis pinggiran. Garis yang selalu diyakini lebih tepat untuk berjaga dan mengawasi Indonesia.

50 tahun usia Dimas. Kita mulai menghitung kalender di ruang kerja. Setiap hari. Mengapa banyak kawan tiba-tiba meragukan Indonesia sekarang ini. Meragukan pemimpin sekarang ini. Era telah berubah. Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat. Memang ada perubahan dalam konteks reformasi politik. Tetapi dari struktur geo-politik dan kebijakan ekonomi, Indonesia masih setia menjadi boneka-boneka neo liberalisme, yang menjalankan kepentingan global AS. Persis seperti Soeharto yang selalu melayani resep IMF dan World Bank.

Pemimpin terpilih pada pemilu lalu, seperti ingin menjelmakan kembali praktek Orde Baru dalam latar Indonesia, yang sudah relatif berubah menjadi negara liberal. Mereka beranggapan ekonomi akan optimal, jika dan hanya jika lalu-lintas barang atau jasa atau modal tidak dikontrol oleh regulasi apapun. Optimalisasi itu hanya akan terjadi bila digerakkan oleh konsep ’Homo Economics’, yaitu barang atau jasa atau modal dimiliki dan dikuasai oleh orang-perorang yang akan menggerakkannya untuk tujuan akumulasi laba pribadi sebesar-besarnya, sehingga ”Private Property” pun menjadi absolut tanpa tanggung-jawab peran sosial apapun juga termasuk negara. Dan keserakahan pun dimaklumkan sebagai sesuatu yang baik.

Orde Baru dan Neo Orde Baru nyaris sama saja, keduanya menggerakkan kebijakan privatisasi dan penjualan aset sektor pelayanan publik kepada swasta. Sektor-sektor publik seperti yang ditangani pemerintah lewat BUMN-BUMN pun diserahkan sepenuhnya kepada kekuasaan pasar. Negara tidak untuk menjamin kesejahteraan umum, memberikan bantuan kepada mereka yang tidak produktif dengan alasan apa pun. Mereka melakukan pemotongan subsidi. Juga beban pengeluaran sosial dan tunjangan kesejahteraan.

Buku “Gado-Gado 50 Tahun” Dimas Agus Pelaz, merupakan serpihan peristiwa yang dijalaninya dari Orba hingga menuju Neo Orba. Mungkin ada renungan lebih reflektif untuk melahirkan karya-karya baru, sebagaimana ketika saya mengenal profil lelaki asal Muntilan ini, selama belasan tahun di Palembang, hingga bermigrasi ke kota Jambi sekarang ini.

Betul, kita semakin tua. Hanya beberapa lembar portofolio yang mungkin sempat dicatatkan dalam perjalanan dan perjuangan hidup. Portofolio tersebut kelak bisa membuat kita tertawa atau menangis. Menulis kekalahan dan kemenangan. Atau bisa saja menjadi pemuas hati untuk melepaskan romantisme waktu, dan kegenitan masa lalu. Atau jadi syair kematian dalam sejarah.

Jika tak malu dibilang berkontemplasi, maka setengah abad adalah waktu yang cukup bagi semua orang melihat dirinya, menjaga dirinya, menjaga persahabatan, keluarga dan lingkungan hidup sekitarnya. Karena sudah tak ada waktu lagi kita untuk segera menandai identitas siapa kita. Mengumpulkan kembali penandaan yang berserakan. Atas nama identitas, “in the name of identity.” Dan bagimu, saya tuliskan sebuah narasi pendek:

bagimu sahabat, ketika kedukaan itu bukan lagi tangisan.

kita bersiap pergi, tidak dgn airmata. tidak dgn luka.

tidak atas nama kekalahan atau kemenangan.

kita pergi bersama janji yang melahirkan kita!

***

Kemiling, Bandar Lampung, 25 Juli 2009.

: artikel ini disumbangkan untuk buku "Gado-Gado 50 Tahun" Dimas Agoes Pelaz

kita bersiap pergi, tidak dgn airmata. tidak dgn luka.

tidak atas nama kekalahan atau kemenangan.

kita pergi bersama janji yang melahirkan kita!

***

Kemiling, Bandar Lampung, 25 Juli 2009.

: artikel ini disumbangkan untuk buku "Gado-Gado 50 Tahun" Dimas Agoes Pelaz

Minggu, 07 Maret 2010

Kundera dan Walesa

Kundera dan Walesa

By Conie Sema

"Mungkin di sini, kita bisa sedikit melapisi tubuh kita dari udara dingin danau ini." Joe melepaskan mantelnya, saat kami hendak menuju kapal wisata yang akan mengajak kami menyusuri danau Hakone menuju Kawaguchi.

Sepanjang perjalanan di atas kapal wisata itu, Joe membaca sebuah novel karya Milan Kundera. Abu rokoknya sesekali terbang ke arah mukaku. Ia begitu asik menikmati sigaret di ruang khusus perokok itu.

“Kundera tidak seluas pandang dari sejarah politik Ceko,” katanya sambil melipat selembar halaman novel itu, menandai batas bacaannya. “Aku melihat kisah kehidupan Kundera tak ubahnya seperti Lech Walesa di Polandia,” tambahnya, sembari menawarkan rokok.

Aku menarik sebatang rokok Joe. Joe lalu menyodorkan api gasnya.

“Both are part of a man of giant capitalism!” ucapnya dengan nada agak keras.

“Apa karena keduanya mendapat anugerah Nobel?” pancingku.

“Tidak cuma itu. Pada masa Ceko dikuasai Komunis Rusia, Kundera lari meninggalkan Praha menuju Paris. Ia ditampung menjadi dosen di salah satu universitas di Prancis. Sebagai desiden, Kundera banyak menulis esai dan novel yang menyerang penguasa komunis di Ceko. Beberapa waktu kemudian ia dianugerahi penghargaan Nobel.”

Meski tidak begitu serius, aku berusaha tetap mendengar cerita Joe, sembari mataku sesekali melihat panorama danau yang bersih. Sangat indah dan romantis. Sungguh sangat kontradiktif suasana danau Hakone dengan topik cerita Joe.

Belum satu bulan aku mengenal lelaki muda dan ganteng itu. Joe dikenalkan seorang kawan ketika mengikuti sebuah pertemuan di Tokyo. Sejak awal kenal Joe selalu bercerita persoalan sosialis-komunis dengan kapiltalisme Amerika. Ia terkesan anti kapitalis. Anti AS.

“Sementara, Walesa, juga mendapat Nobel karena membela buruh dalam cengkeraman pemerintahan komunis Polandia,” tambah Joe.

Aku tidak begitu paham biografi Kundera. Aku hanya mengenalnya lewat sejumlah novel dan esai yang sudah diterjemahkan dan dicetak di Indonesia. Tetapi, untuk Lech Walesa, aku menganggapnya sebagai tokoh penting di Eropa Tengah yang berhasil meruntuhkan pilar-pilar komunis di Eropa. Termasuk bubarnya Pakta Warsawa. Aku pun tak mau terburu-buru menyimpulkan bahwa para penerima Nobel adalah musuh komunis.

Dalam catatanku, Lech Walesa menjadi simbol demokratisasi di Polandia melalui gerakan solidaritas buruh Polandia (Solidarnos). Walesa terpilih jadi presiden 1990, Polandia bergabung ke NATO (AS dan sekutunya), diikuti negara Blok Timur lainnya seperti, Romania, Hungaria, Republik Ceko, Kroasia dll. Uni Soviet bubar! Tahun 1991, Pakta Warsawa yang dirancang Nikita Khrushchev 1955, juga resmi dibubarkan pd pertemuan di Praha. Blok Komunis sebagai musuh abadi AS berakhir.

“Jadi jelas, Walesa dan Kundera adalah, dolls kapitalism the United States and associate kapitalism!”

“Apa hanya sebatas itu kamu melihat keduanya?” sindirku kepada Joe.

“Ini bukan sekedar persoalan ideologi dan politik, kawan. Tapi juga ekonomi. Apa yang dilakukan negara kapitalis tersebut muaranya ke persoalan bisnis dan keuntungan ekonomi. Kendaraannya liberalisme baru dengan agenda pasar bebas!”

"Nah, kalau yang satu ini aku sepakat," ujarku kepada Joe. Pasca berakhirnya perang dingin terutama di jazirah Eropa Tengah, AS dan sekutu menata ulang kerjasama bilateral dengan berbagai negara di Eropa. Mesin demokrasi yang menjadi kendaraan Nato, untuk ekspanti ekonomi Neoliberalismenya melalui perdagangan pasar bebas merambah ke benua Asia. Globalisasi ekonomi ini dijustifikasi melalui konvensi-konvensi yang mengikat negara khususnya, negara ketiga di Asia, seperti Indonesia.

Berbagai konvensi perdagangan, misalnya mekanisme produk ekspor dan impor. Pemerintah Indonesia mulai mengurangi bahkan menghapus bea masuk berbagai produk dari luar. Ironisnya, Indonesia tidak bisa menolak masuknya produk-produk luar, yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat seperti, beras, gula, gandum, dan lainnya.

“Jadi kesimpulannya, isu-isu demokrasi yang menjadi dagangan negara kapitalis tersebut harus dicermati. Atau dikritisi? Seperti di negaramu. Hitung saja berapa banyak kekayaan negerimu yang mereka kuasai. Berapa banyak kebijakan negara yang membuka peluang negara asing tersebut lebih merajalela menguasai perekonomian negaramu..hehehehe!”

Aku tidak menjawab. Aku meminta sebatang rokok dari Joe. Aku hisap dalam-dalam asap dan candunya. Begitu pun Joe. Ia kembali menghidupkan rokoknya. Kami lalu berjalan ke arah pagar batas kapal wisata itu. Memandang lepas mengitari Hakone Lake. Aku melamunkan isu-isu futurologi Attali, tentang "Pasar Kesembilan". Sebagaimana ramalan Attali, pada era Pasar Kesembilan nanti, isu demokrasi sebagai produk kapitalisme, sudah tidak populer lagi.

“See this packet of cigarettes?” bisik Joe merapat ke telingaku.

Aku menoleh ke Joe. beberapa detik kami saling pandang.

“We are enjoying one of the products capitalists..” kami berdua hanya tersenyum. "Ya. Kita tengah menikmati produk kapitalis!" sambutku membekap tawa. Menahan ketidakpatutan dari pengandaian Kundera dan Walesa. ***

By Conie Sema

Udara pesisir danau Hakone tidak begitu dingin dari hari sebelumnya. Aku beberapa kali menyobek buku catatanku sore itu. "Ini waralaba terbesar di negeri Sakura," kata Joe mengajakku masuk ke supermarket "7 Eleven", yang penuh dengan beragam dagangan itu.

"Mungkin di sini, kita bisa sedikit melapisi tubuh kita dari udara dingin danau ini." Joe melepaskan mantelnya, saat kami hendak menuju kapal wisata yang akan mengajak kami menyusuri danau Hakone menuju Kawaguchi.

Sepanjang perjalanan di atas kapal wisata itu, Joe membaca sebuah novel karya Milan Kundera. Abu rokoknya sesekali terbang ke arah mukaku. Ia begitu asik menikmati sigaret di ruang khusus perokok itu.

“Kundera tidak seluas pandang dari sejarah politik Ceko,” katanya sambil melipat selembar halaman novel itu, menandai batas bacaannya. “Aku melihat kisah kehidupan Kundera tak ubahnya seperti Lech Walesa di Polandia,” tambahnya, sembari menawarkan rokok.

Aku menarik sebatang rokok Joe. Joe lalu menyodorkan api gasnya.

“Both are part of a man of giant capitalism!” ucapnya dengan nada agak keras.

“Apa karena keduanya mendapat anugerah Nobel?” pancingku.

“Tidak cuma itu. Pada masa Ceko dikuasai Komunis Rusia, Kundera lari meninggalkan Praha menuju Paris. Ia ditampung menjadi dosen di salah satu universitas di Prancis. Sebagai desiden, Kundera banyak menulis esai dan novel yang menyerang penguasa komunis di Ceko. Beberapa waktu kemudian ia dianugerahi penghargaan Nobel.”

Meski tidak begitu serius, aku berusaha tetap mendengar cerita Joe, sembari mataku sesekali melihat panorama danau yang bersih. Sangat indah dan romantis. Sungguh sangat kontradiktif suasana danau Hakone dengan topik cerita Joe.

Belum satu bulan aku mengenal lelaki muda dan ganteng itu. Joe dikenalkan seorang kawan ketika mengikuti sebuah pertemuan di Tokyo. Sejak awal kenal Joe selalu bercerita persoalan sosialis-komunis dengan kapiltalisme Amerika. Ia terkesan anti kapitalis. Anti AS.

“Sementara, Walesa, juga mendapat Nobel karena membela buruh dalam cengkeraman pemerintahan komunis Polandia,” tambah Joe.

Aku tidak begitu paham biografi Kundera. Aku hanya mengenalnya lewat sejumlah novel dan esai yang sudah diterjemahkan dan dicetak di Indonesia. Tetapi, untuk Lech Walesa, aku menganggapnya sebagai tokoh penting di Eropa Tengah yang berhasil meruntuhkan pilar-pilar komunis di Eropa. Termasuk bubarnya Pakta Warsawa. Aku pun tak mau terburu-buru menyimpulkan bahwa para penerima Nobel adalah musuh komunis.

Dalam catatanku, Lech Walesa menjadi simbol demokratisasi di Polandia melalui gerakan solidaritas buruh Polandia (Solidarnos). Walesa terpilih jadi presiden 1990, Polandia bergabung ke NATO (AS dan sekutunya), diikuti negara Blok Timur lainnya seperti, Romania, Hungaria, Republik Ceko, Kroasia dll. Uni Soviet bubar! Tahun 1991, Pakta Warsawa yang dirancang Nikita Khrushchev 1955, juga resmi dibubarkan pd pertemuan di Praha. Blok Komunis sebagai musuh abadi AS berakhir.

“Jadi jelas, Walesa dan Kundera adalah, dolls kapitalism the United States and associate kapitalism!”

“Apa hanya sebatas itu kamu melihat keduanya?” sindirku kepada Joe.

“Ini bukan sekedar persoalan ideologi dan politik, kawan. Tapi juga ekonomi. Apa yang dilakukan negara kapitalis tersebut muaranya ke persoalan bisnis dan keuntungan ekonomi. Kendaraannya liberalisme baru dengan agenda pasar bebas!”

"Nah, kalau yang satu ini aku sepakat," ujarku kepada Joe. Pasca berakhirnya perang dingin terutama di jazirah Eropa Tengah, AS dan sekutu menata ulang kerjasama bilateral dengan berbagai negara di Eropa. Mesin demokrasi yang menjadi kendaraan Nato, untuk ekspanti ekonomi Neoliberalismenya melalui perdagangan pasar bebas merambah ke benua Asia. Globalisasi ekonomi ini dijustifikasi melalui konvensi-konvensi yang mengikat negara khususnya, negara ketiga di Asia, seperti Indonesia.

Berbagai konvensi perdagangan, misalnya mekanisme produk ekspor dan impor. Pemerintah Indonesia mulai mengurangi bahkan menghapus bea masuk berbagai produk dari luar. Ironisnya, Indonesia tidak bisa menolak masuknya produk-produk luar, yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat seperti, beras, gula, gandum, dan lainnya.

“Jadi kesimpulannya, isu-isu demokrasi yang menjadi dagangan negara kapitalis tersebut harus dicermati. Atau dikritisi? Seperti di negaramu. Hitung saja berapa banyak kekayaan negerimu yang mereka kuasai. Berapa banyak kebijakan negara yang membuka peluang negara asing tersebut lebih merajalela menguasai perekonomian negaramu..hehehehe!”

Aku tidak menjawab. Aku meminta sebatang rokok dari Joe. Aku hisap dalam-dalam asap dan candunya. Begitu pun Joe. Ia kembali menghidupkan rokoknya. Kami lalu berjalan ke arah pagar batas kapal wisata itu. Memandang lepas mengitari Hakone Lake. Aku melamunkan isu-isu futurologi Attali, tentang "Pasar Kesembilan". Sebagaimana ramalan Attali, pada era Pasar Kesembilan nanti, isu demokrasi sebagai produk kapitalisme, sudah tidak populer lagi.

“See this packet of cigarettes?” bisik Joe merapat ke telingaku.

Aku menoleh ke Joe. beberapa detik kami saling pandang.

“We are enjoying one of the products capitalists..” kami berdua hanya tersenyum. "Ya. Kita tengah menikmati produk kapitalis!" sambutku membekap tawa. Menahan ketidakpatutan dari pengandaian Kundera dan Walesa. ***

Minggu, 05 Juli 2009

Sketsa Shibuya

Oleh Conie Sema

Laberto Chan, beberapa kali menghembuskan rokok kreteknya, di pojok halaman sebuah mall di Shibuya. “Ini lokasi surga,” bisiknya pelan ke telingaku. Smoking Area, Please! Teriaknya sambil setengah mengacungkan tangan. "Tobacco a gift from the Creator..!"

Laberto mengaku warga Hongkong. Aku kenal dia, dari sahabatku Johan, warga Malaysia. Laberto perokok berat. Makanya dia cepat akrab denganku. Kami merasa seperjuangan, sama-sama berjuang mencari area kebebasan. Kebebasan bisa sepuas hati menikmati candu rokok, dalam kelembaban udara Tokyo. “Salam bagi Meiji Sang Agung!” begitulah kalimat yang selalu diulang-ulang Laberto, acap kali bertemu wilayah surganya.

Bagiku dan mungkin juga bagi Laberto, kebebasan dapat muncul seketika ketika kami berada di luar wilayah yang serba mengatur dan serba melarang. Di negaranya sendiri, Hongkong, merokok di area larangan didenda cukup besar. Di wilayah publik seperti bandara Kwo Lon, merokok didenda 5.000 $ HK! Jadi pantaslah ketika ketemu wilayah bebas merokok, Laberto menganalogikannya sebuah kebebasan. Setidaknya selamat dan bebas dari denda serta ancaman hukuman lainnya.

“Manusia merasa bebas ketika lepas dari ancaman?” kataku menyindir Laberto, sembari mengeluarkan rokok yang sengaja aku bawa dari negeriku. Laberto tersenyum. “Di sini mereka membangun dan memelihara budaya, bukan politik demokrasi seperti di negaramu,” tanggapnya. “Indonesia persis negeriku Hongkong. “Kami baru saja melepaskan diri dari imperialisme Inggris. Begitu pun negerimu, baru saja merdeka dari jajahan Rezim Soeharto.”

“Jadi, wajar saja. Setiap pojok orang selalu bicara kebebasan dan demokrasi,” lanjutnya. “Hingga persoalan area merokok pun, diibaratkan tanah surga, atau bagian dari bentuk-bentuk ritual kebebasan rakyat, khususnya para perokok..hahaha!” Dan itu potret prilaku warga yang berada dalam era transisi politik maupun budaya, tambahnya. “Makanya kita harus banyak memaklumkan jika sering menemukan perilaku-perilaku aneh di masyarakat, seperti juga di negaraku. Perilaku para elitnya, juga tidak beda. Pokoknya serba aneh-aneh!”

Aku kembali menghisap rokokku. Perkataan Laberto mengingatkan aku pada hiruk pikuk pemilu di tanah air. Betul. Banyak sekali kita menemukan perilaku aneh-aneh bahkan lucu-lucu, baik dari rakyat yang bertarung merebut kursi parlemen, juga elit-elit partai politik yang Juli nanti berebut kekuasaan melalui pemilu presiden. Menjadi tontonan serba lengkap. Dari drama komedi, horor, percintaan, dan cerita hero atau pesilat. Tontonan serba lengkap ini disajikan setiap hari, mulai dari televisi, koran, dan media Online. Para pemainnya bermacam rupa. Ada yang terlihat beringasan. Ada yang bersahaja. Ada yang jaga image. Ada yang bergaya oposisi. Ada juga terlihat panik, atau panik beneran!

Di tengah tontonan itu, ada kata yang sangat populer mereka sebutkan yakni: Koalisi. Tukang becak, buru bangunan, pedagang ikan dan pedagang sayur di pasar, sangat lafal mengucapkan kata "Koalisi". Selain itu, ada gejalah baru lagi, nama para elit diucapkan dan ditulis dengan singkatan atau initial misalnya: SBY, JK, WR, HT, AT, SB, TK, BD, SM, PB, Mega, AB, SDA, HNW, SH, dan lain-lain.

“Beginikah potret perilaku orang-orang di era transisi,” tanyaku dalam hati, sambil menoleh ratusan bahkan ribuan orang yang setiap hari menyeberang di perempatan jalan Shibuya. “Apakah di negara lain, proses transisi menuju demokrasi sejati, dimulai dengan potret lucu dan aneh-aneh seperti itu?” tanyaku dalam hati.

Aku tak sempat menambah pertanyaan lagi, ketika Laberto menarik tanganku mengajak melanjutkan perjalanan menuju kereta JR Metro, di stasion Shibuya. “Kita tinggalkan tanah surga,” bisikku ke Laberto. "Tobacco a gift from the Creator..!" Kami berdua serentak tertawa. Tertawa-tawa dalam kerumunan orang-orang di penyeberangan jalan -- yang diklaim teramai di dunia itu. (***)

Langganan:

Postingan (Atom)